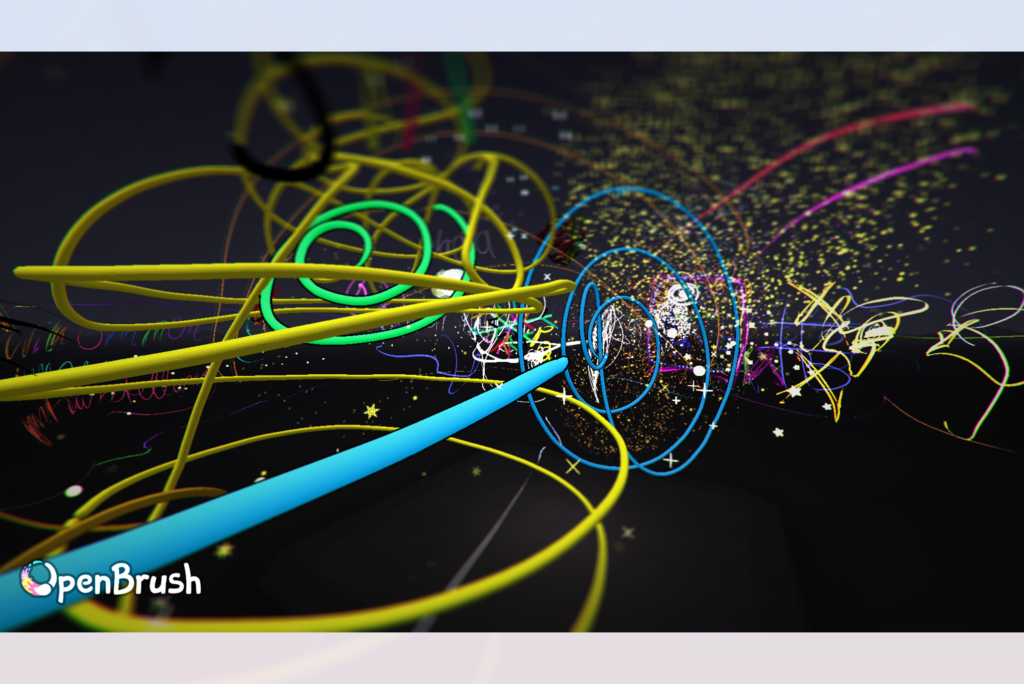

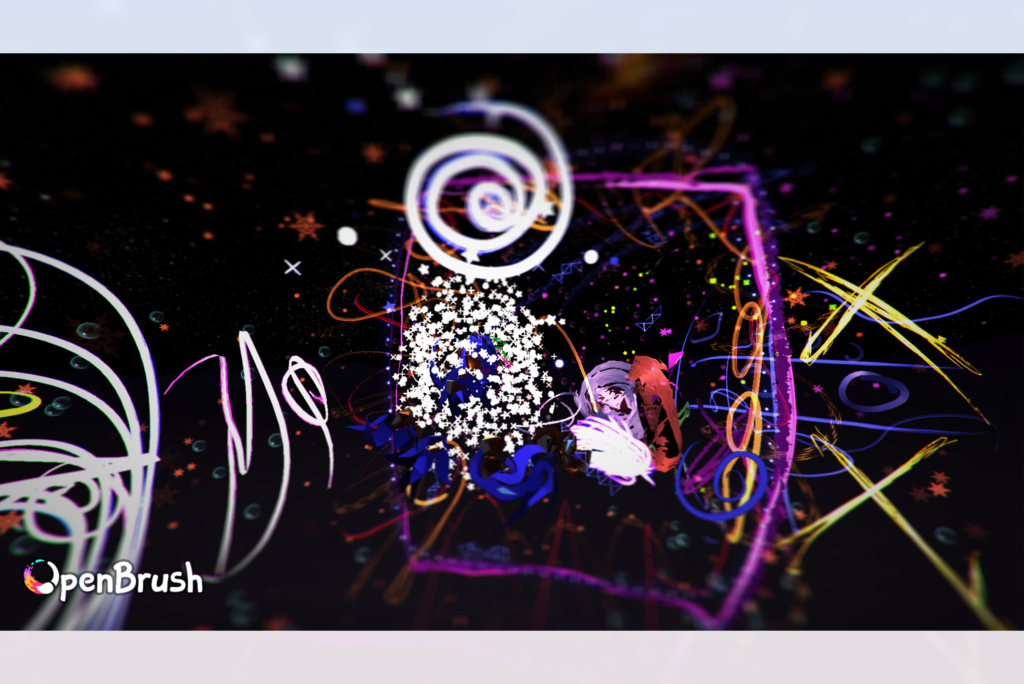

Ein Pinselstrich, der sich durch die Luft zieht, ein Kreis aus Licht, der den eigenen Körper umschließt – und plötzlich steht man mitten im Bild. Wer Open Brush nutzt, malt nicht auf einer Fläche, sondern im Raum. Das wirkt zunächst wie ein Spiel, entpuppt sich aber als intensiver künstlerischer Prozess: Sehen, Fühlen und Gestalten verschmelzen zu einer unmittelbaren Erfahrung.

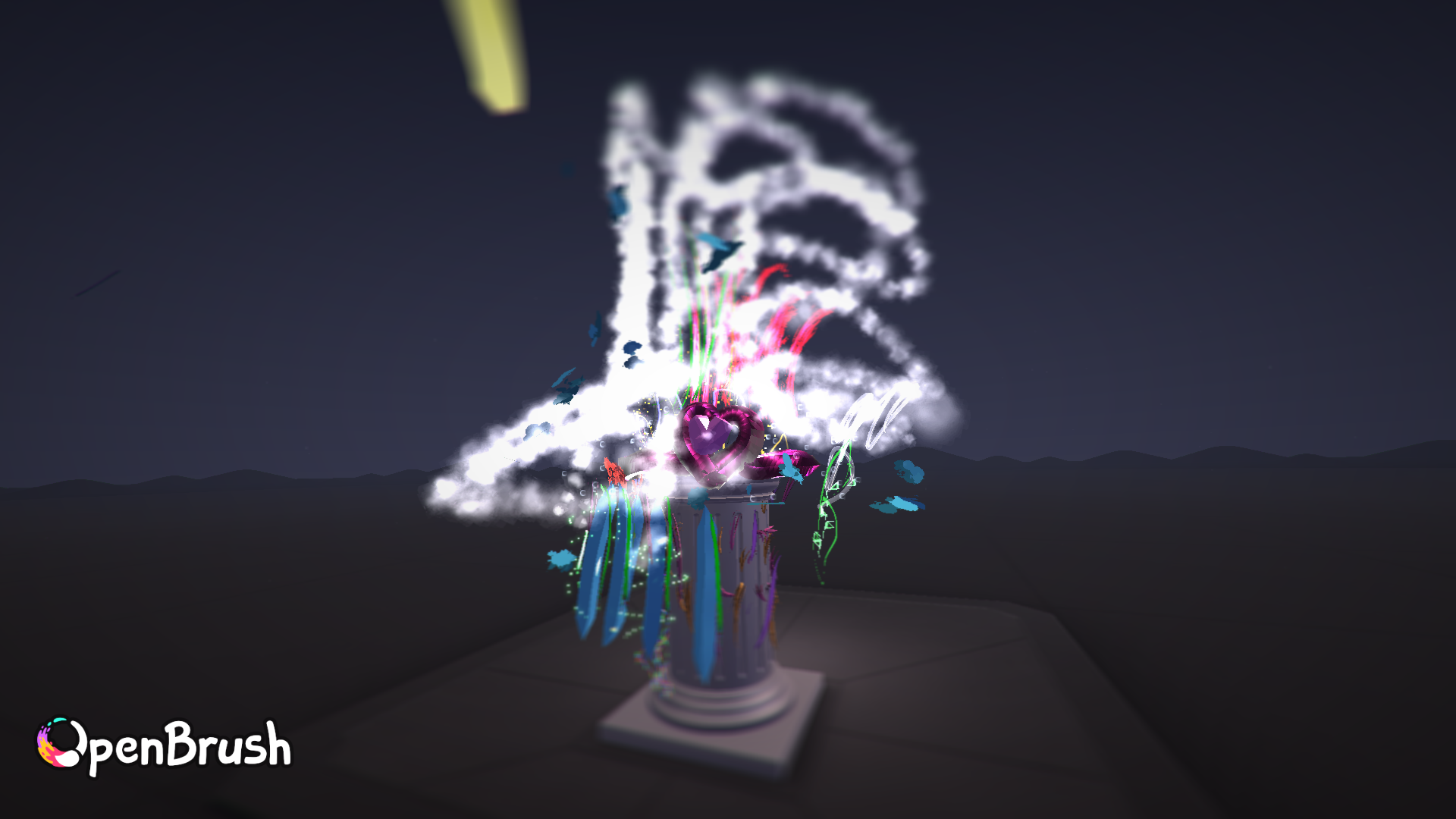

Die neue Methode Räume erobern mit Open Brush der Servicestelle für digitale Kulturelle Bildung lädt dazu ein, utopisch zu denken und Visionen für kinder- und jugendgerechte Orte zu entwerfen. Beim Fachtag „Vernetzen, Verändern, Gestalten – Kulturelle Bildung trifft Soziale Arbeit“ der Franckeschen Stiftungen in Halle wurde die Methode mit Fachkräften praktisch erprobt. Ziel war es, digitale Werkzeuge als Mittel ästhetischer Bildung zu untersuchen – jenseits von Effekten oder Technikfaszination. Open Brush ist eine frei verfügbare Open-Source-Anwendung, die auf Googles Tilt Brush aufbaut. Mit VR-Brille und Controllern lassen sich Linien, Flächen und Lichtspuren dreidimensional in den Raum zeichnen.

Die ersten Minuten gehörten dem Staunen. Danach begann die eigentliche Arbeit: Wie wollen wir Räume gestalten, in denen wir uns bewegen – physisch, sozial, symbolisch? Was bedeutet es, Raum zu teilen, ihn mit anderen auszuhandeln? Wie würde ein Ort aussehen, an dem du dich entspannen, kreativ entfalten, lernen, bewegen oder einfach mit anderen zusammen sein kannst?

Die Methode setzt bewusst auf Aufgaben, die Haltung erfordern: einen Raum der Geborgenheit entwerfen, einen Wohlfühlort gestalten, eine Stimmung begehbar machen. In diesen Momenten entsteht der Übergang vom digitalen Experiment zum künstlerischen Denken. Open Brush erweitert ästhetische Praxis, weil es Raum als gestaltbares Medium begreifbar macht. Perspektive ist kein abstrakter Begriff, sondern eine körperliche Erfahrung. Wer zeichnet, bewegt sich – und erfährt unmittelbar, dass Wahrnehmung vom Standpunkt abhängt. Damit öffnet sich ein Zugang zu Themen, die in der kulturellen Bildungsarbeit zentral sind: Teilhabe, Ausdruck, Selbstwahrnehmung.

Gerade in der Verbindung von kultureller Bildung und sozialer Arbeit eröffnet das Potenziale. Gerade für junge Menschen, die selten Einfluss auf ihre Umgebung nehmen können, entsteht so ein niedrigschwelliger Zugang zu Mitgestaltung und Ausdruck. Teilnehmende können hier eigene Räume erschaffen – sichtbar und begehbar. Der digitale Raum wird so zum Resonanzraum, in dem Wahrnehmung geschärft und Gestaltung bewusster wird.

Trotz der Begeisterung beim Fachtag blieb Skepsis erlaubt – und notwendig. Die Methode erfordert Technik und Betreuung und eignet sich nicht für jede Gruppe. Manche reagieren empfindlich auf Sinnesreize. Nicht jede Einrichtung kann sich die Anschaffung finanziell leisten. Vielerorts können VR-Brillen jedoch ausgeliehen werden, etwa über Medienzentren oder Bildungsträger.

Unterstützung bietet die Servicestelle für digitale Kulturelle Bildung der .lkj) Sachsen-Anhalt, ein vom Land Sachsen-Anhalt gefördertes Programm. Auf ihrer Methodenseite stellt der Dachverband diese und weitere erprobte Methoden als ausführliche, kostenfrei zugängliche Anleitungen mit Materialien und Praxisbeispielen bereit.